日々の健康管理で生活習慣病を

予防しましょう!

からだの症状や、病気の基礎知識、それを予防するための食材、おすすめレシピなど、

日々の健康管理に必要な情報をご紹介します。

-

New

New甲状腺ホルモンってなに?病気にはどんなものがある?

(更新) -

厚着をしても手足が冷たい?・・・それ、“末端冷え性”かもしれません

(更新)何気ない不調の解消法 -

ただ今流行中!『インフルエンザ』の事ホントに知ってる?今さら聞けないQ&A

(更新)病気について知る -

効果が高まる!ながら筋トレ×有酸素運動

(更新) -

美味しく!ゆるっと!「心と体を整えよう」

2025年9月号(更新)四季を感じる食と食養生 -

今すぐに知りたい!『熱中症』の基礎知識

2025年8月号②(更新)今話題の健康ワード! -

日焼け止めはなぜ必要?適切な使用で疲労軽減?!

2025年8月号①(更新)季節の健康 -

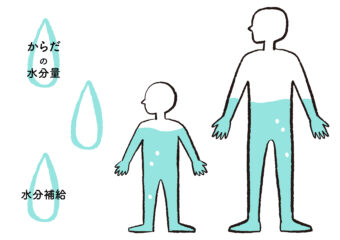

まもなく夏本番!熱中症を防ぐ正しい水分補給法とは?

2025年7月号(更新)季節の健康 -

梅雨入り直前!眠りのメカニズムと睡眠の質を高めるポイント

2025年6月号(更新)ストレス解消法 -

梅雨はニキビができやすい?今から始める「梅雨前スキンケア」

2025年5月号(更新)季節の健康

生活・健康のリズムに

興味がある方は

文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級

健康管理のスペシャリストを

目指す方は

健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級