まもなく夏本番!熱中症を防ぐ正しい水分補給法とは?

2025年7月号暑さが厳しくなるこれからの季節、体調管理に欠かせないのが『水分補給』です。

今回は、熱中症予防にも欠かせない水分補給のポイントについて、適切な水分補給のタイミングや適切な摂取量などについて、体内での水分の役割とともに解説いたします。

体内の水分の役割と水分量

体内での水分の役割には、「栄養素や酸素の運搬」「老廃物の体外への排出」「代謝や消化のサポート」「体温調整」をはじめとした生命活動を円滑に行うためのさまざまな働きがあります。

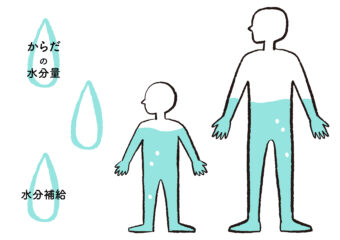

一般的に、体内の水分量は、乳児では約80%、幼児では約75%、成人の場合には約60%を占めています。乳児や幼児は、成人に比べて体重に対する水分量の割合が高く、加齢に伴って減少し、高齢者では約50%といわれています。

また、子どもは大人よりも代謝が活発であることや水分調節機能が未発達であるなど、水分バランスを保つのが難しく、脱水症状を起こしやすい傾向があります。

水だけでは不十分!「ミネラル」の摂取も忘れずに!

汗や尿には、水分だけでなく、ナトリウムやカリウム、マグネシウムといった電解質(イオン)も含まれています。電解質とは、体液のバランスを保つために必要なミネラル成分のことで、私たちの血管や細胞、神経、筋肉などの動きを調整しており、身体にとって重要な役割を果たしています。

特に、夏場や運動時、入浴前後は、汗などで水分とともに電解質が失われやすいため、水分だけを補給すると体液中の電解質濃度が希釈され、バランスが崩れてしまいます。電解質バランスが崩れると、深刻な場合には命の危険をもたらしてしまう恐れがあり、水分補給の際には、水とともに電解質を補うことが大切なのです。

水分はどうやって吸収されるの?

補給した水分は、胃を通過し、約10~20分ほどすると胃から小腸へ移動します。そして、小腸から吸収され、血管に入り込み全身へと運ばれていきます。小腸では、1時間あたり最大約800㎖前後の水分を吸収することができます。このように吸収できる量は限られているため、一度に大量に摂取しても吸収することはでいません。こまめに摂取することが大切です。

さらに、水分補給をしてから全身に行き渡るまでに30分程度かかるため、喉の渇きを感じる前にこまめな補給が非常に重要となってきます。

水分損失率と体への影響

水分が失われて体内の水分が不足して脱水状態となると、体温調整がうまくできなくなり、体温が急激に上がりやすくなってしまうなど、様々な不調をきたします。体内の水分量が減少した割合のことを「水分損失率」といいます。水分損失率が高くなるほど体への影響は深刻になります。

| 水分損失率 | 症状 |

|---|---|

| 2% | 強い喉の渇きを感じ、運動機能が低下する |

| 3% | 強い喉の渇き、意識がもうろうする、食欲不振 |

| 8% | めまいや呼吸数の増加 |

| 10%以上 | 痙攣や重篤な健康障害が現れたり、最悪の場合、死に至る |

水分の吸収を左右するポイント

水の吸収速度は、飲み物の温度や濃度、糖質や電解質のバランス、身体の状態など様々な条件によって影響を受けます。ここでは、水分の吸収を作用する4つのポイントに絞って解説します。

飲み物の温度

腸への負担が少なく日常的な水分補給に適している温度は、常温といわれています。さらに、飲料と体温との温度差によって吸収が促進されるため、暑い日や運動後など体温が高くなっている場合には、飲み物の温度は5~15℃程度の時が最も吸収が早くなります。しかしながら、冷たすぎると胃腸の血流が滞り、胃腸の働きが悪くなり、かえって吸収が悪くなる可能性があります。

飲み物の成分と濃度(浸透圧)

浸透圧とは、濃度が低い方から高い方へ移動する際に発生する圧力のことです。通常、体液の浸透圧は一定に保たれており、水分補給の際には体液の浸透圧に近いほど、腸での吸収効率がよくなります。さらに、適度な糖質や電解質(特にナトリウム)などの成分が含まれると、より吸収が促進されます。

空腹・満腹の状態

食後など満腹時に比べて、食前などの空腹時の方が吸収が早いといわれています。

一方、食事中や食事直後の大量の水分摂取は、消化液を薄め、消化が悪くなることもあるため、避けるのが望ましいとされています。食後の水分摂取は、消化活動を妨げないために食後30分以上空け、コップ1杯程度を目安に水分補給をするのが推奨されています。

身体の状態(運動後、脱水時など)

運動後や軽度から中等度の脱水時は、身体が水分を欲している状態であるため、腸での水分透過性が高まり、水分の吸収が早まる傾向があると考えられています。ただし、重度の脱水状態の場合には、胃腸の血流が滞り、逆に吸収が悪くなることもあるため、水分損失率を高めないための予防的な水分補給が重要となります。

経口補水液

経口補水液とは、脱水症の改善のために失われた電解質と水分を速やかに補うための飲料のことをいいます。水分と電解質、ブドウ糖から構成されており、熱中症や感染性胃腸炎による下痢や嘔吐に伴う脱水状態の治療のための食事療法として用いられます。

一般的なスポーツドリンクよりも、電解質濃度が高く、糖濃度は少し少なめに設定することで、体内でより効率的に水分と電解質の吸収できるように調整されています。糖質として使われるブドウ糖には、ナトリウムの吸収を助けるという役割もあります。このように、脱水症改善を目的とした緊急的なものであるため、日常的な水分補給には適していません。また、電解質量が多いため高血圧や腎機能が低下している方は、使用前に必ず医師へ相談をしましょう。

理想の水分補給はどのくらい?

厚生労働省『熱中症予防ガイドライン』によると、成人が1日に必要とする水分量は、約2.0~2.5Lといわれています。この水分量には、食事から摂取する水分量、体内で作られる代謝水も含まれており、飲み水として摂取したい水分量は、約1200~1500mL(コップ6~8杯程度)が目安とされています。これに加え、暑い日や運動を行う際には、汗や尿とともに失われる水分や電解質を考慮して追加で補給する必要があります。

日常生活

成人1日あたり必要な水分量は、約2.0~2.5Lです。

内訳:食事から約1000mL、代謝水(体内で発生する水)約300mL、飲み水約1200~1500mL

暑い日、運動時

運動30分前250~500㎖、運動中15~20分ごとに150~250㎖、運動によって失われた水分量の120~150%を目安に、2~4時間かけて補給するようにします。運動時の適切な水分補給は、パフォーマンスの維持や筋肉の痙攣予防、疲労の早期回復にもつながります。

適切な水分補給のタイミングは?

水分補給のタイミングは目的や個人差、気温、発汗量などによって異なります。

日常生活

喉が渇く前に、30分おきを目安に少量ずつコップ半量程度(150~200㎖)をこまめに補給しましょう。

水分補給時には、カフェインやアルコールを含まない、水や麦茶、ハーブティーなどがおすすめです。

具体的な水分補給のタイミング

起床後:口をゆすぎ、コップ一杯の水分で身体を目覚めさせる

食事前:1回の食事でコップ1杯程度

日中:喉が渇く前に30分に1回程度100~200㎖ずつこまめに補給する

入浴前後:100~200㎖ずつ

就寝前:コップ1杯程度

暑い日、運動時

運動30分前に250~500㎖、運動中は15~20分ごとに150~250㎖、運動後は、汗などで失われた水分量の120~150%を目安に補給が必要です。日本スポーツ協会によると、スポーツ時や熱中症対策の水分補給として、塩分0.1~0.2%+糖質(4~8%の糖濃度)を含んだものを推奨しています。

生活・健康のリズムに

興味がある方は

文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級

健康管理のスペシャリストを

目指す方は

健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級

category

- 季節の健康(35)

- 今話題の健康ワード!(13)

- 日本の郷土料理(48)

- ハーブ・アロマと健康(13)

- おいしさの秘密(12)

- ストレス解消法(13)

- 世界の人々の暮らし(12)

- 体に必要な「ミネラル」ってなんだろう??(12)

- 行事食(12)

- 四季を感じる食と食養生(27)

- 香りのパワーでこころとからだをリフレッシュ(8)

- こころがもたらす体のサイン(8)

- 今日からはじめる健康づくり(17)

- 気になる症状におすすめの食材(18)

- スリム&きれいに(8)

- 気になるからだの危険信号(45)

- 自然治癒力を高める(11)

- 健康診断・生活習慣病(9)

- 感染症(13)

- 新しい生活様式(10)

- 筋肉をもっと知ろう(11)

- 何気ない不調の解消法(12)

- 病気について知る(6)