今すぐに知りたい!『熱中症』の基礎知識

2025年8月号②

年々、夏の暑さが厳しくなり、熱中症で搬送される方が増加し、さまざまなところで熱中症の注意喚起がなされています。今回は、熱中症とはどんな状態で、原因や症状、そして、予防としてできる具体的な対策について解説します!

熱中症とはどんな状態

高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体温上昇、めまい、頭痛、吐き気など、体にさまざまな症状が起こることをいいます。

体に熱がこもるメカニズム

私たちの体には、体温調節をする機能が備わっており、体温を一定に保っています。体温が高くなると、末梢の血管や皮膚の血管を拡げることで、熱を体の外に放出させます。同時に、汗腺を刺激して発汗を促し、汗が蒸発する時に皮膚から熱(気化熱)を奪うことで、体温を下げようとしています。

ところが、外気の温度が高くなると体温との差が少ないため、皮膚から外気へと熱が放出されにくくなり、また、湿度が高いと汗は蒸発しにくくなるため更に体内に熱がこもりやすくなってしまうのです。

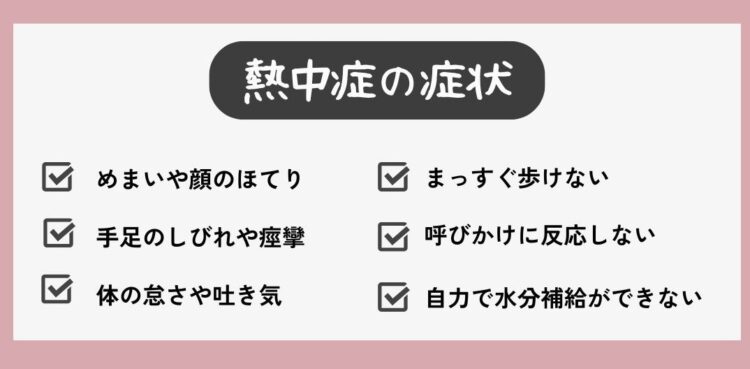

熱中症の症状

熱中症になりやすい主な要因

要因①環境

気温や湿度のほかにも、「風速」や「日差し」も関係しています。風が弱いと体内から熱を逃がしにくくなるほか、日差しが強い場合には、紫外線や赤外線によって、体温を上昇させる原因となります。また、屋内であっても室温や湿度が高いと熱中症になることもあるので注意が必要です。

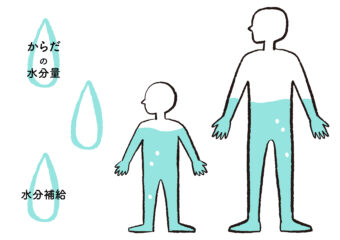

要因②からだの状態

- 乳幼児や高齢者

体温調節機能の未熟さあるいは衰えによって、体内に熱がこもりやすい傾向があります。特に、子供の場合には大人よりも身長が低く、地面に近い分、アルファルトからの輻射熱の影響を強く受けやすくなります。また、高齢者の場合には、暑さやのどの渇きを感じにくく、脱水を引き起こす恐れがあります。

- 糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病、精神疾患や皮膚疾患などの持病がある

体温調整機能が低下していたり、服用している薬の影響によって発汗が抑制される、その他、利尿作用により体内の水分が失われやすくなるなどリスクが高くなることがあります。その他、肥満傾向の方は、基礎代謝量が大きくなり熱産生が大きいことに加え、皮下脂肪が多く熱を逃がしにくいため注意が必要となります。

熱中症対策のための基礎知識

熱中症特別警戒アラートとは?

熱中症警戒アラートとは、危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気付き」を促し、熱中症への警戒を呼び掛けるものです。熱中症の危険が極めて高くなると予想される日の前日17時頃または、当日朝5時に環境省より発表されます。

熱中症警戒アラートが発表された時は、極力外出は控え、適切に冷房機器を使用し、こまめに水分や塩分補給を行いましょう。また、家族や周囲の人への声掛けを行ってお互いに見守ることも大切です。

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)ってどんな場所?

熱中症特別警戒アラート発表された際に、暑さを避けて休憩できる場所として、適切な冷房設備を備え、十分な広さがあるなどの要件を満たし、市区町村が指定した施設のことです(区役所、公民館、図書館など)。お住まいの自治体のホームページなどで予め確認してみましょう。

暑さに負けない体づくりをしましょう

暑さに負けないためには、日常生活から丈夫な体づくりをすることが大切です。暑い時間帯を避けて適度な運動を行ったり、睡眠環境を整えて十分な睡眠を取りましょう。また、バランスのよい食事を心がけ、特に、抗酸化力の強い緑黄色野菜や疲労回復効果のあるビタミンB群やビタミンCを多く含む食材を意識して摂るようにしましょう。また、汗で失われやすい水分や電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウムなど)、ビタミン類などもこまめに補いましょう。

ビタミンB1:豚肉、豆類、玄米、ナッツ類など

ビタミンC:トマト、ピーマン、パプリカ、ゴーヤなど

抗酸化成分:リコピン(トマト)、β-カロテン(人参、パプリカ、オクラ)

熱中症かなと思ったときの対処法

涼しい場所で水分補給を

立ちくらみやめまい、倦怠感など熱中症を疑う症状が見られたら、まずは風通しのよい、涼しい場所へ移動し、直ぐに冷たい水分や塩分、スポーツ飲料などを飲みましょう。衣類のボタンなどは緩め、横になって安静にしましょう。可能な場合には、氷のうなどを使用し、首筋や脇の下、足の付け根など動脈が通っている場所を重点的に冷やしましょう。

医療機関を受診する

意識障害がある、または、自力で水分補給ができない場合には、迷わず救急車(119番)を呼びましょう。そして、救急車が到着するまでの間に、涼しい場所へ移動し、衣類を緩めて体を冷やします。その際、付き添い、症状に変化がないか観察し医療機関へ搬送しましょう。

また、症状が軽い場合にも念のため医療機関を受診しましょう。一度回復しても、時間をおいて症状が現れることがあります。

数日は体調の変化に注意する

症状が改善した後も、数日は体調の変化に注意し、十分な睡眠や休息を心がけて、バランスのよい食事を摂るようにしましょう。また、体力回復のためにビタミンB群を積極的に補給しましょう。症状が長引く場合には、熱中症以外の可能性があるため、医療機関を受診しましょう。

生活・健康のリズムに

興味がある方は

文部科学省後援 健康管理能力検定3級・2級

健康管理のスペシャリストを

目指す方は

健康管理士・文部科学省後援 健康管理能力検定1級

category

- 季節の健康(35)

- 今話題の健康ワード!(13)

- 日本の郷土料理(48)

- ハーブ・アロマと健康(13)

- おいしさの秘密(12)

- ストレス解消法(13)

- 世界の人々の暮らし(12)

- 体に必要な「ミネラル」ってなんだろう??(12)

- 行事食(12)

- 四季を感じる食と食養生(27)

- 香りのパワーでこころとからだをリフレッシュ(8)

- こころがもたらす体のサイン(8)

- 今日からはじめる健康づくり(17)

- 気になる症状におすすめの食材(18)

- スリム&きれいに(8)

- 気になるからだの危険信号(45)

- 自然治癒力を高める(11)

- 健康診断・生活習慣病(9)

- 感染症(13)

- 新しい生活様式(10)

- 筋肉をもっと知ろう(11)

- 何気ない不調の解消法(12)

- 病気について知る(6)