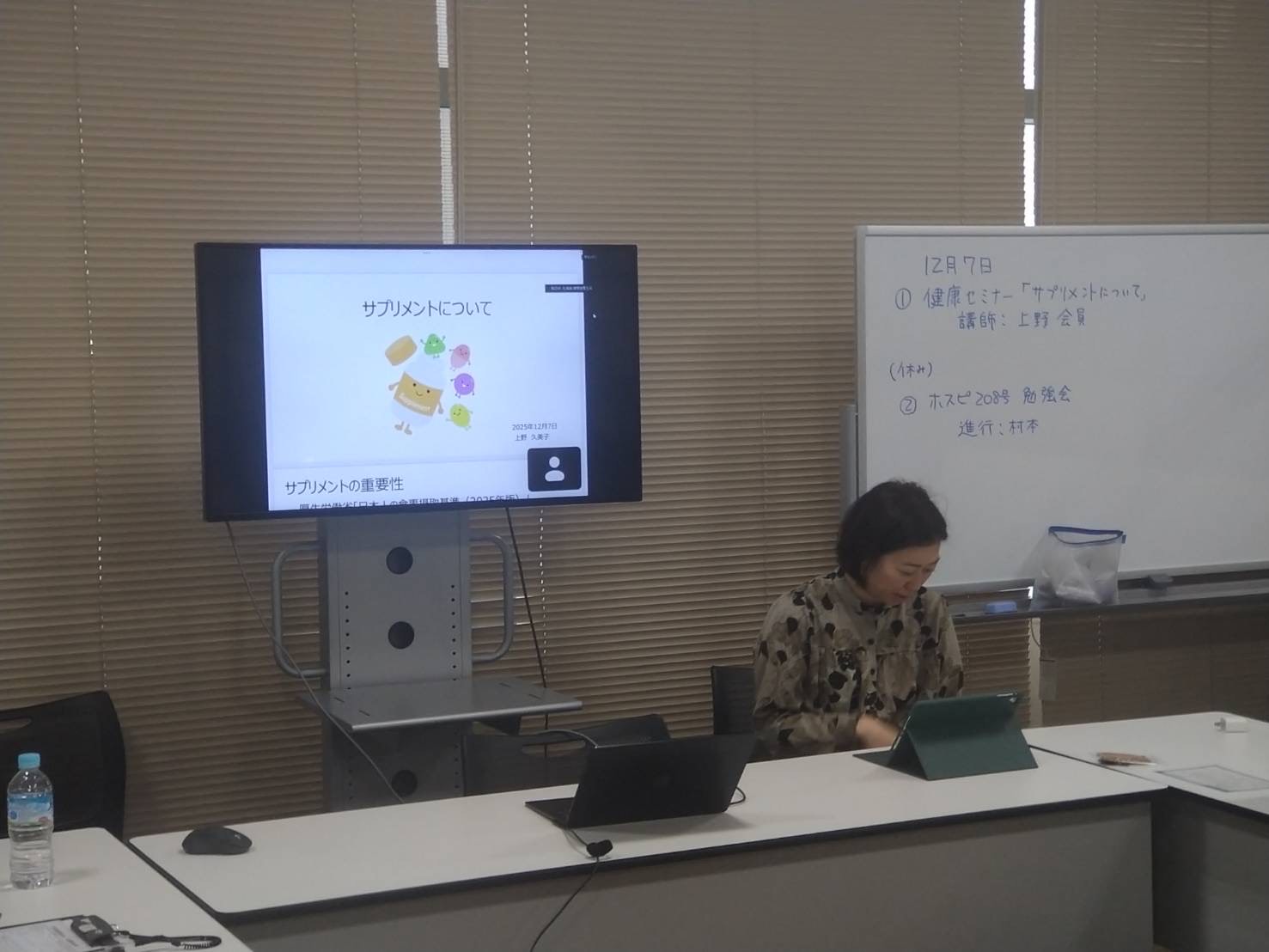

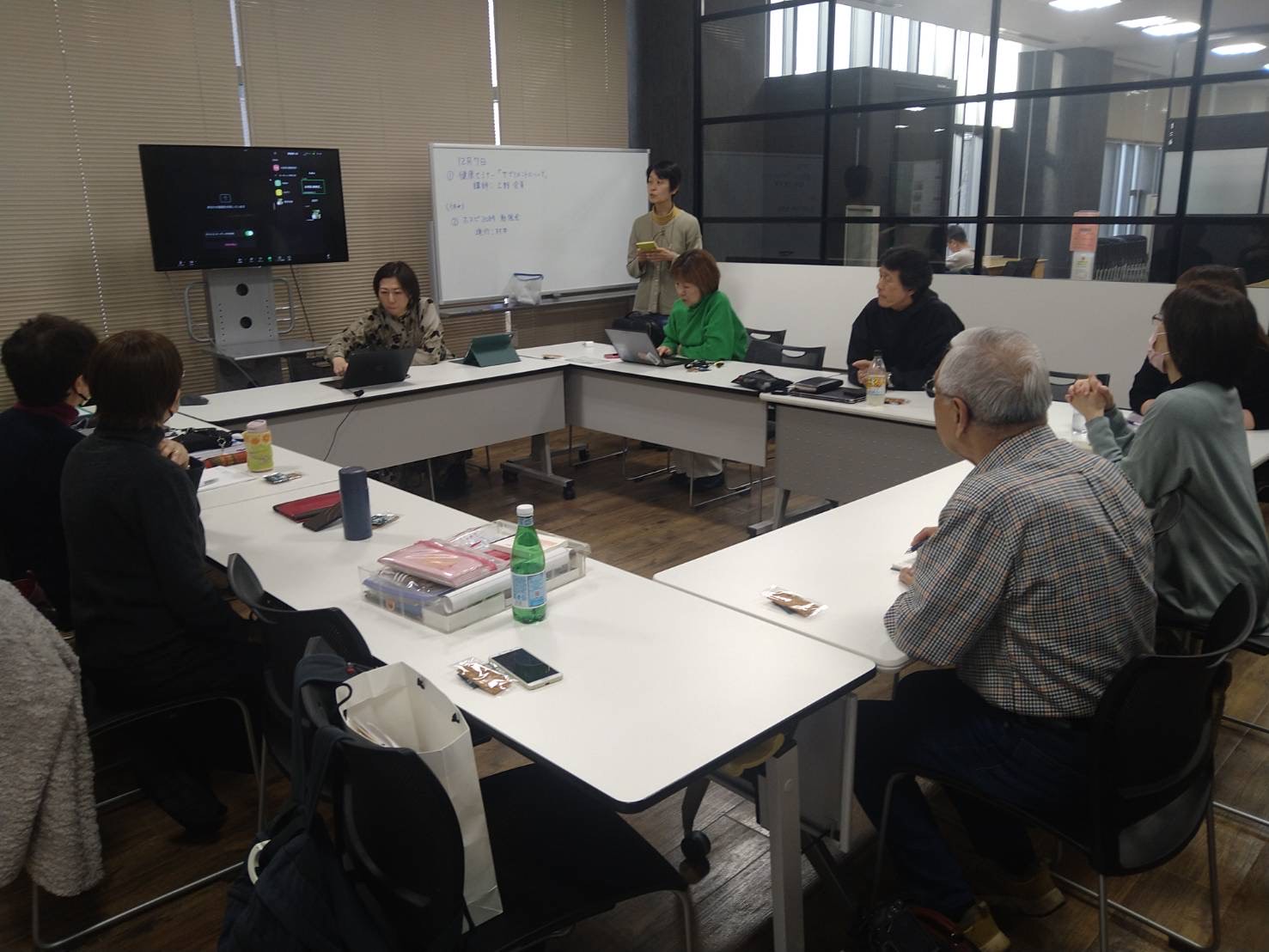

2025年12月 活動報告

| 日 時 | 令和7年12日7日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | エルプラザ2F |

| 参加人数 | 11名 |

| テーマ | サプリメントについて 【講師】:上野 久美子(会員) 【司会】:村本 麻美子さん(会員) |

| 内 容 |

内容 サプリメントについて 参加者の感想 できたら食品でたんぱく質を摂りたいけどカロリー過多になるのでバランスが難しい。朝しっかりたんぱく質と必要量摂ると昼にお腹が空かなくなるのが今困っているところ。もっとビタミンCをとったら綺麗になれるかな・・摂らなきゃと思いました。 GMP基準等の新情報を聞くことが出来たのと、国の基準も相当ファジーであることを聞いて驚きを禁じえません。自分が不足しているサプリと量をいかに知るかは今後のテーマだと思います。日々の食事の内容を考える方が先の様に思えます。 栄養の摂取は食事をベースにして足りないものをサプリメントで摂るのがこれまでの考えでしたが、食事そのものが少なくなってきているので食事内容も見直したうえで、サプリメントを考えていこうと思いました。 サプリメントの製造における基準や基礎的な時効を改めて学ぶ事ができました。この現代会社では、現代栄養不足と言われる様に圧倒的に不足と言われています。諸外国では鉄や葉酸、B群等の栄養素を一定の食品に添加を義務づけている国もあります。日本ではこの様な事は行われていませんし、近年の加工食品では調理製造過程で、各栄養素が流れてしまい、不足がちとなります。やはりサプリメントをうまく利用して栄養欠損をおぎなう事は重要と思います。 食事で栄養をとる事が一番ですが、とりきれないものをサプリで補うという事は理解してます。以前はとってたこともありますが、小林製薬の問題があってからすべてやめました。サプリの基準があいまいなのはこわいと思います。 日本のサプリメント事情がわかりやすかった。インフォームドチョイス認証、はじめて聞きました。アスリートにも必要な情報ですね。 基本的食事で足りない栄養素はサプリメントもいいかな。 サプリメントは高品質で信頼できるものを選ぶ事が大事であるとは分かっていてもむずかしい。生活状態が分かったうえで、何が不足かをきちんと判断したうえでサプリメントをプラスすることはよいのでしょうか?よく考えてからと思うと、なかなか難しいと思いました。

|

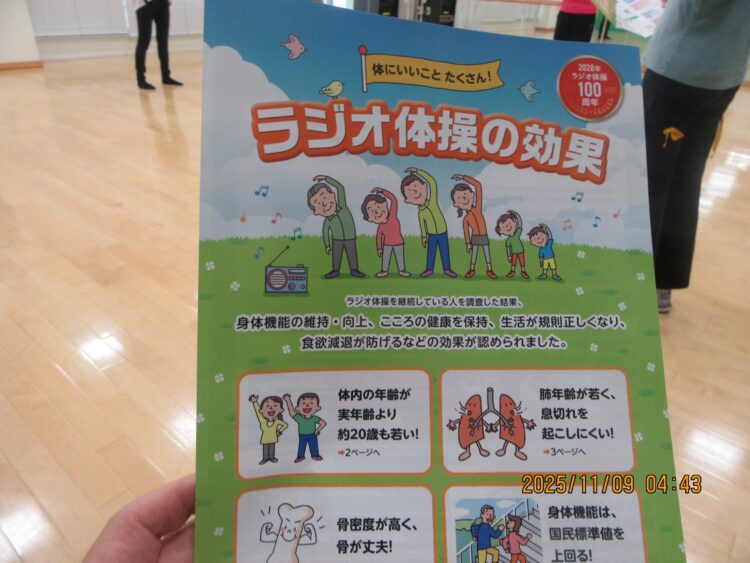

2025年10月 活動報告

| 日 時 | 令和7年11日9日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | エルプラザ健康スタジオ |

| 参加人数 | 8名 |

| テーマ | ラジオ体操 【講師】:葛井 美輪さん(ラジオ体操1級指導員) 【司会】:山口 美智子さん(会員) |

| 内 容 |

ラジオ体操の一つ一つの体操のポイントや正しい動かし方を教えていただきました。

<参加者の感想> 普段使われていない筋肉がいかに伸びないか、体操を通じて実感しました。これから日常の運動として取り組みたいと思います。

|

2025年10月 活動報告

| 日 時 | 令和7年10月5日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | エルプラザ4階研修室3 |

| 参加人数 | 9名 |

| テーマ | 在宅医療について 【講師】:横田 法津(のりつね)さん(札幌市医療アドバイザー、社会福祉士) 【司会】:中井 小百合さん(会員) |

| 内 容 |

◆セミナー概要

参加者の感想 在宅医療について詳しく知る良い機会となりました。

|

2025年9月 活動報告

| 日 時 | 令和7年9月7日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | エルプラザ3階工芸室 |

| 参加人数 | 7名 |

| テーマ |

「健康講座ビデオ視聴」とほすぴ意見交換 |

| 内 容 |

◆セミナー概要 1.がんと免疫の関係 2.自己免疫疾患 3.まとめ

参加者の感想 +α講座をみたことがなかったが、とても勉強になった。

|

2025年8月 活動報告

| 日 時 | 令和7年8月3日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | 市民交流プラザ2階会議コーナー |

| 参加人数 | 11名 |

| テーマ | 「疲労について」 講師:並河 康浩さん(会員) |

| 内 容 |

セミナー概要

疲労とは?

疲労の種類

疲労と関係する疾患

疲労の根本原因

栄養とエネルギー代謝の関係

疲れやすい身体 vs 疲れにくい身体

疲労改善のためにできること

メッセージ

参加者の感想 並河さん、今回も聞きごたえある内容で大変勉強になりました。 並河さん、昨日はとても勉強になるお話、ありがとうございました。 今回Zoomでの参加をさせてもらいました。 |

2025年7月 活動報告

| 日 時 | 令和7年7月6日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | 市民交流プラザ2階会議コーナー |

| 参加人数 | 9名 |

| テーマ | 「骨折について」 講師:鈴木 雅子さん(会員) |

| 内 容 |

骨折について 骨折の基本的な知識から、治療法、特定の年齢層に見られる骨折、そして骨折予防までを幅広く解説しています。 ■骨折とは: ■骨折の分類: ■症状と合併症: ■治療法: ■特定の年齢層に見られる骨折: ■主な骨折の具体例: ■骨折から身を守る、自分の足と未来:

参加者の感想

参加者の感想 鈴木さん 昨日はありがとうございました。 鈴木さん、ありがとうございました。聞きやすく分かり易い説明でした。いろんな骨折の種類やケースがあることが知れたことで、身近で起こる骨折にとても役立つ内容だと思いました。大たい骨が骨折しやすいものだということが知れて、運動を取り入れて気をつけようと思いました。昨年の冬は道路の凍結で、わたしの友達も何人か骨折をしていました。知識を深め骨折しないように予防や防止を実施していこうと思いました。健康管理士会では、骨粗鬆症になる前に、病院に行く必要のない身体を作る事のサポートができたら良いなと思っています。 鈴木さん 鈴木さん、骨折のお話とても丁寧でわかりやすかったです。 |

2025年6月 活動報告

| 日 時 | 令和7年6月8日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | エルプラザ2階会議コーナー |

| 参加人数 | 8名 |

| テーマ | 「水と健康軽」 講師:上野 久美子さん(会員) |

| 内 容 |

水が人体に果たす重要な役割、水分摂取の目安、脱水症状のチェック方法、安全な水の選び方についての説明

1. 体内の水の役割と必要量

2. 脱水症状のチェック方法

3. 水の種類と選び方

4. 水の殺菌方法と安全性

5. 水と健康リスク

6. 水の摂取タイミング 冷やしすぎた水は避けることで体への負担を減らせる。 水の安全性と健康への影響を理解し、適切な水分補給をすることの重要性を伝えています。どの水を選ぶかは、安全性・利便性・味を考慮し、PH値のバランスをとることが大切です。

|

2025年5月 活動報告

| 日 時 | 令和7年5月11日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | エルプラザ2階会議コーナー |

| 参加人数 | 9名 |

| テーマ | 「気軽にできる、ハーブ.ファスティング」 講師:遠藤 春美さん(会員) |

| 内 容 |

1. ファスティングの意義 2. ファスティングに対する一般的な考え方 3. ファスティングを行う理由 4.ハーブファスティング

参加者の感想 ヨーロッパの医療現場でのファスティングの治療法としての採用は非常に興味深いものでした。 スープやハーブを利用し、固形物を摂らずハーブの効能を活用したファスティングは、従来の厳しい断食のイメージを持っていた私にとって、自宅で気楽に実践できるのではと思います。 ファスティングを行うことで、味覚が繊細になり、思考が冴え、運気が上がるということなので

|

2025年4月 活動報告

| 日 時 | 令和7年4月13日 13:30~14:30 |

|---|---|

| 会 場 | 市民交流プラザ4階403 |

| 参加人数 | 17名 |

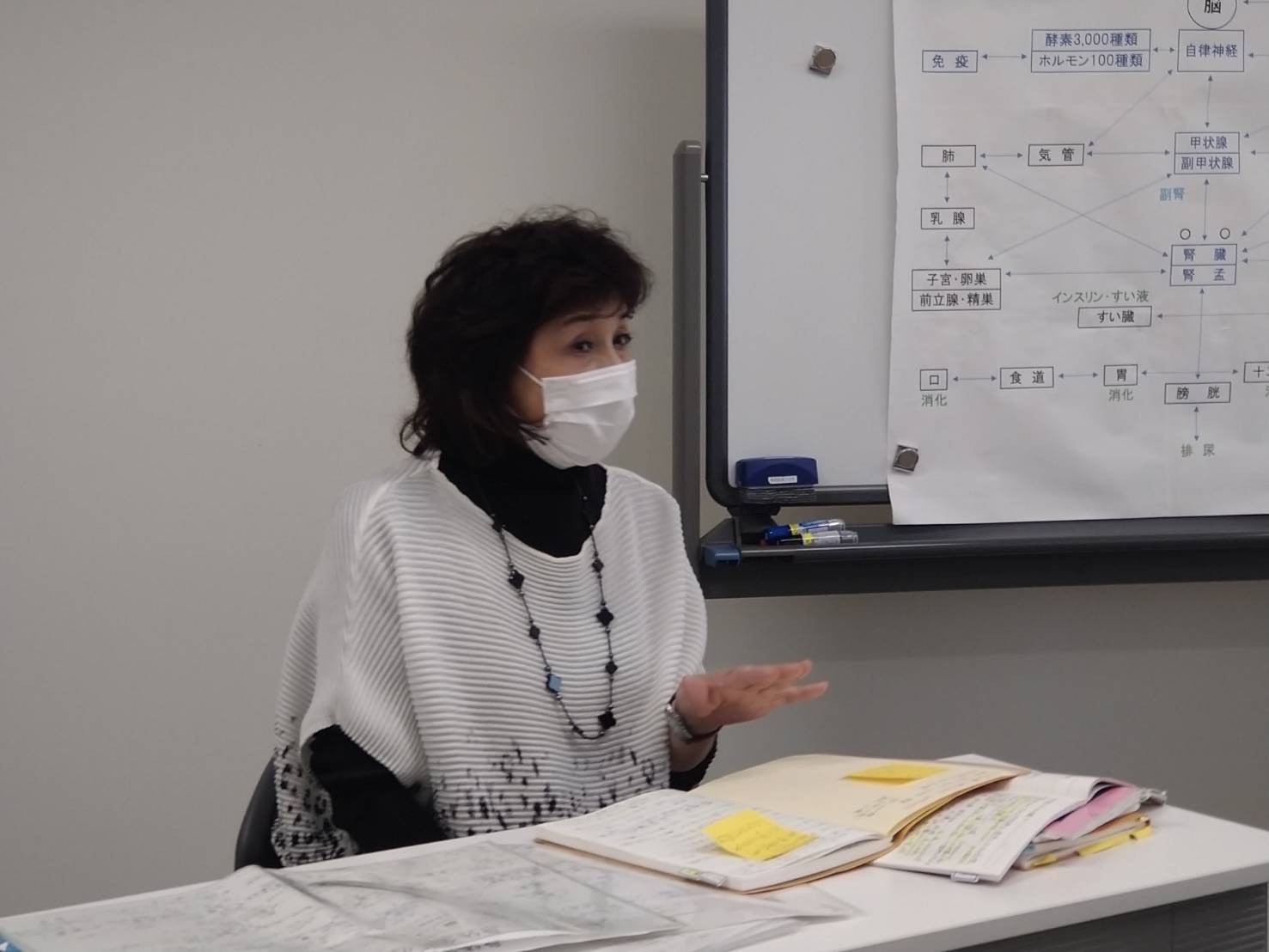

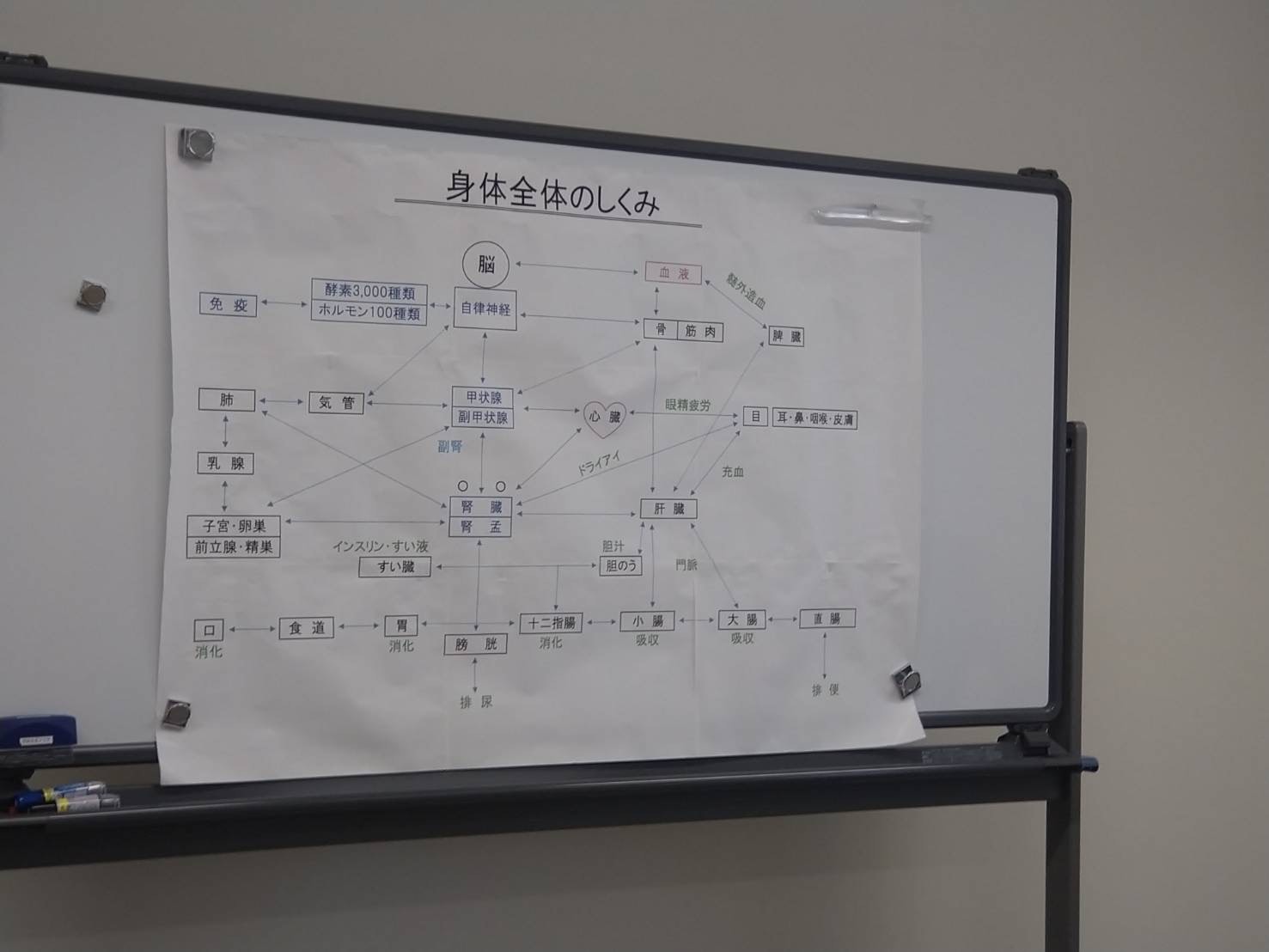

| テーマ | 「大切なことを知ってほしい健康管理のポイント」 講師:那須 政子さん(会員) |

| 内 容 |

身体の流れ、それぞれの臓器と血液検査表の数学に基づいて、どうしたら良いか〜「自分の体は自分で守る」 サザンオールスターズの原由子さんが健康(栄養学)について学ばれていて、桑田さんが癌に罹患したがその後、その知識を元に元気に回復され、その年の紅白に出演出来るまでになり癌を克服されたたお話し。 ・おすすめニンニク水 ・現代の野菜はミネラルやビタミンの含有量が昔より格段に ・おすすめの本

|

2025年2月 活動報告

| 日 時 | 令和7年2月9日 13:30~15:00 |

|---|---|

| 会 場 | エルプラザ4階研修室3 |

| 参加人数 | 12名 |

| テーマ | 「栄養素過不足のバロメーター」 講師:並河康浩さん(会員) |

| 内 容 |

・血液検査データ基準値の考え方 ・検査結果について ・基準範囲の考え方 ・隠れ貧血のメカニズム ・鉄欠乏の主な不提訴の例 ・酵素と補酵素の関係

<参加者の感想> ・検査結果は正常値内にもかかわらず、何か調子が思わしくない時、実は不足している栄養素がかくれていることもあり、特にVB6、12、タンパク質、鉄。ひとつの結果項目では読み取れない事も、関連項目との対比から不足栄養素を摂取することで改善がみられることもあり、検査結果に一喜一憂することなく、健康維持が大切であると思いました。

|