2020年1月 講師養成研修会を行いました

| 活動名 | 1月度講師養成研修会 |

|---|---|

| 日 時 | 2020年1月11日(土) 13:10~14:50 |

| 場 所 | 刈谷市産業振興センター 301号室 JR、名鉄、刈谷駅北口から東へ徒歩3分 |

| 参加人数 | 会員 20名 |

| テーマ | 第1部 「パワーポイント活用の為に知っておくこと」講師:山岸久夫 第2部 「視覚に訴えるスライド作成技術」講師:山岸久夫 |

| 内 容 | 〇第1部 「パワーポイント活用の為に知っておくこと」 <要約> プレゼンテーションでパワーポイントを活用する理由は写真・イラスト・グラフなどを使い説明すると、楽しく分かり易く興味が湧き理解し易く忘れにくくなるためです。”文字は少なく、しゃべるより見せろ”を心掛けましょう。また聴衆がスクリーンに集中出来るように、会場の照明・配席などに気を配り、文字の大きさは後列の人でも見えるように確認しましょう。プレゼンテーションの主役はあくまでも講師です。講師は聴衆に向かってスライドの近くに立ち、相手の顔を見て話すことが一番大切です。そのためにスライドは必要な時だけ見せ、不要な時はブラックアウトを心掛けましょう。 〇~休憩~ 〇第2部 「視覚に訴えるスライド作成技術」 ”どこで”は地図で、 情報はシンプルで短い方が伝わります。   市川 元英

|

2019年12月 月例会を行いました

| 活動名 | 12月度月例会 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 時 | 2019年12月15日(日) 13:22~16:20 | ||||||||||||

| 場 所 | ナディアパークデザインセンタービル6階 市民活動推進センター集会室 地下鉄名城線「矢場町駅」下車5・6番出ロより徒歩5分 |

||||||||||||

| 参加人数 | 会員31名 | ||||||||||||

| テーマ |

|

||||||||||||

| 内 容 |

河野洋輝さん

林敦郎さん

塚本春雄さん

竹内慎司さん 市川 元英

|

2019年12月 講師養成研修会を行いました

| 活動名 | 12月度講師養成研修会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年12月7日(土) 13:04~14:55 |

| 場 所 | 刈谷市産業振興センター 301号室 JR、名鉄、刈谷駅北口から東へ徒歩3分 |

| 参加人数 | 会員 21名 |

| テーマ | 第1部 「プレゼンテーションを活発にする技術」講師:山岸久夫 第2部 PC勉強会「パワーポイントの簡単な使い方」講師:吉田世都子 |

| 内 容 | 〇第一部<要約> プレゼンテーションの目的は、聞き手に情報や考え方を伝えそれを理解をしてもらい、自ら行動を起こし、良い結果を出して喜んでもらうことにあります。 人の生活環境は様々ですので情報の捉え方や考え方は様々です。従って一方的に話をするというプレゼンテーションでは、目的を達成することは難しいでしょう。 そこで必要になることの一つが、質問を投げかける、という行為です。プレゼンテーションの冒頭は、難しい話から始めるのではなく、誰でも経験しそうなことを、はい、いいえ、で答えられる形で質問してみましょう。すると、会場がなごみ、その後の話がスムーズになります。 次に”コミュニケーションを良くするためにはどういう方法がありますか?”など、少し考えてもらう質問をして、答えてもらいましょう。すると当事者意識が断然高まります。 中盤では参加者間でテーマについて質問し合ったり、体験などを話し合ってもらう時間を設けて、様々な考え方が有ることを学んでもらいましょう。最後は、話の”まとめ”を質問形式にして投げかけ、間を置いて自答をして、考え方の定着を図りましょう。 質疑応答の時間では、たとえ否定的な質問が出ても、それを肯定的な質問に置き換えてみて回答するなどをすれば、プレゼンテーション全体が活発になり、有意義なものになることでしょう。 〇第二部<要約>   市川 元英

|

2019年11月 月例会を行いました

| 活動名 | 11月度月例会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年11月24日(土) 12:00~14:30 |

| 場 所 | ONE on ONE Garden Restaurant 愛知県名古屋市中村区名駅3-8-13 名古屋駅ユニモール10番出口徒歩3分 |

| 参加人数 | 会員24名 |

| テーマ | 新入会員との交流会 |

| 内 容 |

名古屋駅近くの日当たりの良いビルの4階にあるオープンテラスで新入会員10名の皆様を迎え焼肉バーベキュー交流会を行いました。 理事長挨拶の後、90歳になられた監事の梅岡様が広島で原爆に被爆された体験を語られました。戦争の悲惨さ、核兵器の破壊力、憲法9条を変えてはならない理由などを力強く訴えられました。元気の源が核廃絶達成を成し遂げたい強い意志にあるのだということが理解できました。 次に料理とお酒を楽しみながら自己紹介を行いました。新入会員の皆様が地域や職場で活動されている様子や趣味などを知ることができました。 最後に運営委員の高山さん考案のレクリエーションを行いました。 あっという間に時間が過ぎ、本当に楽しく笑顔に満ちた有意義な交流会になりました。   市川 元英

|

2019年11月 講師養成研修会を行いました

| 活動名 | 11月度講師養成研修会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年11月9日(日) 13:00~15:00 |

| 場 所 | ブラザーミュージアム 会議室 市営地下鉄名城線 堀田駅下車徒歩3分 |

| テーマ | 第一部:「ストーリー(シナリオ)作成技術」講師:山岸久夫 第二部:PC勉強会「Windows10を使いこなす」講師:吉田世都子 |

| 参加人数 | 会員24名 |

| 内 容 |

第一部<要約>

第二部<要約> 2新機能: 3.ブラウザ Microsoft Edge: 4.仮想デスクトップ タスクビュー:

【講師養成研修会】

【PC勉強会】 市川 元英

|

2019年10月 月例会を行いました

| 活動名 | 10月度月例会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年10月5日(土) 10:30~14:30 |

| 場 所 | あいち健康の森公園 愛知県大府市、JR大府駅からバス10分 |

| 参加人数 | 会員19名、一般市民;292名(同じ人が①~⑤を訪問された場合も有ります) |

| テーマ | ”生き生き長寿フェア2019”に出展 【高齢者を中心にスポーツ、新しいスポーツ体験、健康展などを楽しんでもらうイベント】 |

| 内 容 |

市川 元英

|

2019年9月 月例会を行いました

| 活動名 | 9月度月例会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年9月22日(日) 13:20~16:45 |

| 場 所 | ナディアパークデザインセンタービル6階市民活動推進センター集会室 地下鉄 矢場町駅下車5・6番出ロより徒歩5分 |

| 参加人数 | 会員40名 |

| テーマ | (1)会員活動報告「サマーセミナー報告」(2)学習会「ほすぴ171号」 |

| 内 容 | 受付13:00~ <月例会:13:20~16:45> 開会挨拶、本日の計画、アンケート報告:嶋﨑國郎、理事長挨拶:戸松義明 新入会員紹介:林香織さん、榎本利江子さん、アイスブレイク:瀬井寿芳(1)会員活動報告 「サマーセミナー報告」 発表:4名60分~休憩10分~ (2)学習会「ほすぴ171号」担当:中嶋綾子、発表:30分 連絡事項:10月~2月月例会予定:嶋﨑國郎、 ストレッチ:渡邉恵、アンケート記入 ①演題「言葉のチカラ~言葉を変えれば未来が変わる~」瀬井寿芳 <要約>父の認知症発症から言葉のチカラを学びました。肯定語で接すると行動は前向きになり否定語で接するとうつ状態になりました。多くの皆様にこのことを知ってもらい未来を変えて欲しいと思い参加しました。サマーセミナー参加後ラジオのパーソナリティーの仕事に就くことができ私の未来は変わりました。サマーセミナーに感謝します。

②演題「炭水化物・タンパク質・脂質はなぜ必要?」林光則 <要約>母が大動脈解離で突然死しました。健康の知識が無かったので必死で勉強をしたことを皆様にお伝えしたいとの思いで参加しました。ヒトは進化の過程で体を動かすエネルギー源・細胞を作る構成部品として炭水化物、タンパク質、脂質を順番に取り入れ体を大型化してきました。これらの栄養素は一定の割合が必要です。不足すれば過少症、過剰なら過剰症の副作用が出ます。運動をせずに炭水化物を摂取しないダイエットが流行しておりますが運動をしないので体は使わない筋肉を分解して血糖値を維持します。内臓脂肪は有酸素運動を一定時間行わないと減りません。体重が減ってもやつれただけなのです。参加された高校生からこのことを学べたことに対し感謝の言葉が述べられておりました。参加して本当に良かったです。

③演題「勉強・仕事に効くスロージョギングのすすめ」田中直美 <要約>長年取り組んできたスロージョギングについて今までお話する機会が無かったので参加しました。心と体は連動しています。運動すると前向きになり体力が向上し走っている間は何も考えませんのでストレスで疲れた脳を休ませることができます。走ることは禅であると言われる所以です。サマーセミナーは1日に数百講座もあり学生は演題を見てピンポイントで講座を選ぶことを知りました。参加して本当に良かったです。 <要約>昨年参加された小林さんの演題と内容に関心し私もあのような表現力を身に付けたいと思い挑戦しました。内容は10年前不治のがんの告知を受けた時に学びずっと続けてきたものです。幅広い年齢層の方々にお伝えしたかったです。やる気のスイッチは気分が良い時にしか入らず結果は目標を明確にして行動し続けた時に出ます。気分が良いと出来事に対し前向きになり楽しくなり未来志向になり行動的になります。夢が実現した瞬間をイメージして一日をスタートし笑顔と運動を習慣化し良い気分を維持します。達成目標と具体的行動は表にして管理します。前向きな行動には壁が現れますが自ら勉強しいつも”行動する”を選択すれば乗り越えられます。12名の学生さん2名の父母16名の会員さんに参加いただけました。視野が広がり参加して本当に良かったです。

<要約>フラはゆったりとしたハワイの音楽に合わせて常に膝を少し曲げ中腰を維持し腰を優雅に回旋・傾斜しながら反復的に動かし上半身を上下にぶれない様にして踊ります。そのため下半身・体幹の筋肉強化をもたらし基礎代謝が増加し肥満を予防します。また同時にバランス能力と柔軟性も向上しますので転倒による寝たきりを予防できます。フラは音楽に合わせて足のステップ、手の動き、目線、フォーメーションなど様々な動きを同時進行で行います。そのため記憶力や集中力が必要で脳を活性化します。更に周りの人とタイミングを合わせる必要があるため認知症予防にも最適です。またハワイの音楽に合わせ笑顔で踊るためストレスを和らげ癒しをもたらし免疫、自律神経、内分泌のバランスが整い体調が良くなります。皆でフラを始め生涯健康を目指しましょう。 A:河野洋輝、日本の踊りもフラと同様の効果が期待できると思いました B:竹内慎司、ラジオ体操・太極拳も同様の効果が期待できると思いました C:中村淑子、笑顔でフラを人に披露することが若さを保つ秘訣ですね D:塚本春雄、震災の慰問でフラを披露し喜ばれました。素足で踊るのが良いですね E:河野隆、合気道を教えていますがフラは似ているところが多いですね F:加藤旬愛、フラの音楽はいいねと老人ホームのボランティアで言われました G:林敦郎、観ているだけで踊りたくなるフラには力があると思いました

瀬井寿芳

林光則

田中直美

市川元英

中嶋綾子

中嶋綾子 市川 元英

|

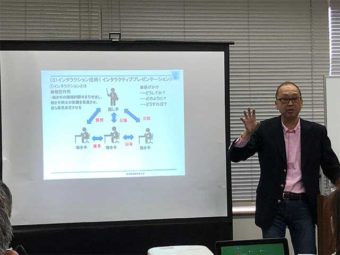

2019年9月 講師養成研修会を行いました

| 活動名 | 9月度 講師養成研修会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年9月7日(土) 13:00~14:20 |

| 場 所 | ブラザーミュージアム 会議室 名鉄「堀田駅」下車徒歩2分、地下鉄名城線「堀田駅」下車徒歩3分 |

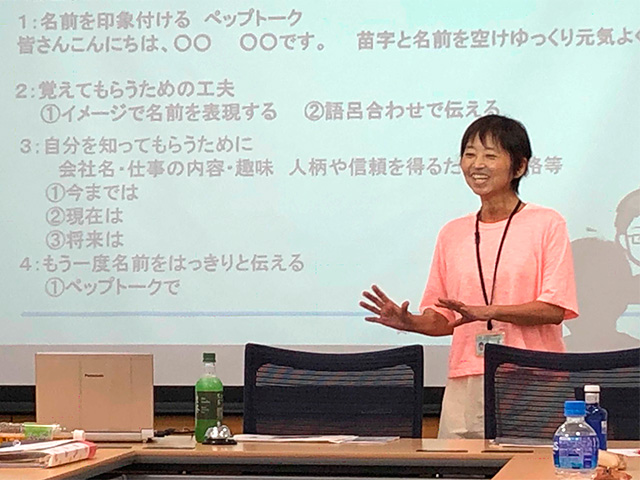

| テーマ | 1部 第3回 「アイコンタクトの使い方」 担当;山岸久夫 2部 アイコンタクトの実習(自己紹介を題材) |

| 出席者 | 会員20名 |

| 内 容 | 1部 第3回 「アイコンタクトの使い方」 担当:山岸久夫 <要約>プレゼンテーションの目的は聴衆に自分の考えを聴いてもらい行動変容を促し良い結果を出してもらうことにあります。そのために重要なことは聴き手の目をしっかり見て話すことです。話し手の熱意・誠意・考えは相手の目をしっかり見て話さない限り決して伝わりません。次に大切なことは笑顔です。笑顔は聴き手の心をリラックスさせ講師と聴き手を1体にする力があります。また話す声はメリハリのある大きな声でないと聴き手に伝わりません。多くの聴衆を対象とする場合も全体に話しかけるのではなく1対1で話をするように1センテンスを1人の人に笑顔で相手の目を見て丁寧に話し最後列の人からジグザグに前列の人へと進み考えを伝えられるようになりましょう。 <ワーク>2人ペアになり夏休みのグッドニュースを30秒間相手の目を見ないで話し次の30秒間を相手の目を見て話す練習を実施。相手の目を見ないと話しがしにくく考えを伝えにくいことを実感しました。2部 アイコンタクトの実習(自己紹介を題材) <要約>自己紹介を題材にして新入会員8名に1部で学んだことを実践してもらいました。自己紹介では自分の名前を憶えてもらうことが1番大切ですので名前の部分はゆっくり丁寧にそして語呂合わせを用い印象深く説明し最後にもう1度名前を述べて終了してもらいました。残りの会員がアイコンタクトができていたかをチェックしました。皆さん”話とアイコンタクトの両立が難しかった”と感想を述べられていました。 発表者;吉田昭子、上田由香利、林敦郎、猪原由美子、河野洋輝、 小川知江、大林麻紀、村松香菜子    講師養成研修会の様子 市川 元英

|

2019年8月 月例会を行いました

| 活動名 | 8月度月例会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年8月25日(日) 13:24~16:20 |

| 場 所 | 市政資料館 第3集会室 名古屋市東区白壁一丁目3番地 地下鉄名城線「市役所」2番出口から東へ徒歩8分 |

| 参加人数 | 会員39名 |

| テーマ | 学習会「ほすぴ170号」& 会員活動報告 |

| 内 容 |

〇受付13:00~ <月例会;13:24~16:20> ●「ほすぴ170号」 ●会員活動報告 ほすぴ発表

Bグループ発表  Gグループ発表  会員活動報告  月例会の様子 市川 元英

|

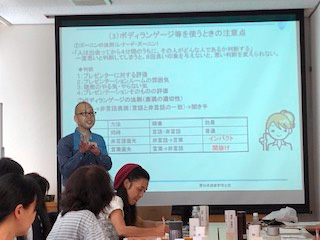

2019年8月 講師養成研修会を行いました

| 活動名 | 8月度 講師養成研修会 |

|---|---|

| 日 時 | 2019年7月6日(土) 13:00~14:20 |

| 場 所 | ブラザーミュージアム 会議室 名鉄「堀田駅」下車徒歩2分、地下鉄名城線「堀田駅」下車徒歩3分 |

| テーマ | プレゼンテーション基礎編第2回「人は見た目が勝負」 担当:山岸久夫 |

| 出席者 | 会員20名(男性8名と女性12名)+見学者1名(女性) |

| 内 容 | 第1部 <ワーク> 9人と10人の2グループに分け、自己紹介をした後、1人に対して残りの人達がその人の良い所を順にほめる実習をしました。第2部 講師養成講座「人は見た目が勝負」 <要約> (1)アルバートメラビアンの法則 話の内容が聞き手に伝わるかどうかは「メラビアンの法則」に従います。要は話を聞いてもらえるか否かの話です。講師の外見・話し方・話しの内容の比率が55・38・7(%)になっている必要があります。この比率に矛盾があると聴き手に内容が伝わらないというものです。例えば、外見が浮浪者風の人に対して聴き手は関わりたくないと思い、いくら命に関わるような叫びでも聞いてもらえません。また話し方に誠意が無い場合も聞き手は話しの内容が信じられません。 (2)効果的なボディランゲージ(ビジュアルハンド) どんなに資料の内容が良くても資料を見ながらただ説明されただけでは内容は伝わりません。効果的に内容を伝える方法に手振り身振りを加えるボディランゲージの活用があります。手振り身振りがあると自然と講師に注目し、夢中になって聞いてしまいます。聴き手に熱意が伝わるのです。効果をあげるには、上昇減圧・下降加圧の手振りや前進減速・後退加速の身振りを使いましょう。 (3)ボディランゲージを使う時の注意点(表現の適切性) 注意点は笑顔・声・態度です。笑顔は聴き手の心をリラックスさせ講師と聴き手を一体化する力があります。また話す声はメリハリのある大きな声でないと伝わりません。手の位置も腕組みしない、ポケットに入れない等に注意しましょう。最初の4分間が上手く進むとその後も上手く行くというのがズーニンの法則です。逆に最初の4分間が上手く行かないと聴いてもらえませんので、これらの注意点を忘れないようにしましょう。    講師養成研修会の様子 市川 元英

|